“对于我们平凡人而言,生命中许多微细小事,并没有什么特别缘故地就在心深处留下印记,天长日久便成为弥足珍贵的回忆。”

临川记

我们在南昌待了一阵,陈许生则回故里去了。

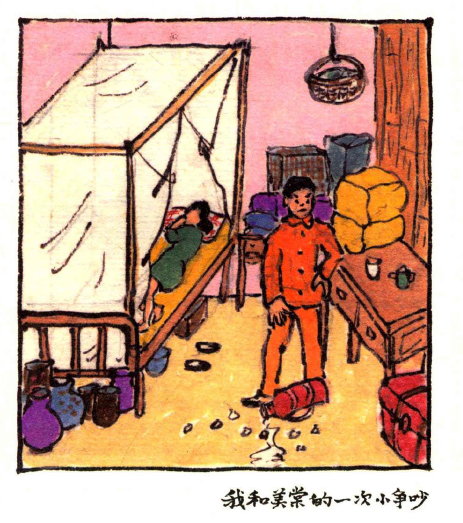

这期间,美棠和我还曾发生过一次小争吵。为什么而争吵呢?实在想不起来。当时年轻气盛,只觉得她太不讲道理,一气之下,我就把桌上的一个红色热水瓶往地上一摔。瓶胆应声碎裂,开水流满地板。美棠卧在床上便哭起来。我们彼此不说话,就这样过了两三个小时,我便走过去拉她要劝解,没想到她倒噗嗤一声笑了起来。这也是我记得的唯一一次我俩之间的争吵。

聊到将来,美棠希望我可以跟着岳父去学生意。那时岳父一人在汉口开着钱庄,身旁无人相帮。但时局难测,人心惶惶,钱庄生意清淡。岳父来信说尚无好机会,需再作等待,我们若觉烦闷,则可往临川一住。

就这样美棠和我又到临川去住。

美堂的二舅公和舅舅亦开着中药店,有时请美棠与我这个新姑爷去吃饭。二舅公的中药店名曰“可引年”,店铺就和这名字一样显得清奇古致。我们每在账房间吃饭,地坪是以黑漆漆成,坚实而凉滑,亦显得屋内益加幽静,仅靠屋顶上几块“明瓦”透出光线,室中的时间好像停止一般。菜上来了,摆得也很特别——均是大碗盛着,码得极满,好像金字塔的样子。有一样炒藕丝,切得真如头发丝一般细。据说这样的装盆方式是当地接待贵客之礼仪,而贵客夹取时亦须十分小心,稍不留意让菜落于桌上,便显得贵客不贵,粗鲁失礼了。

在临川时还有一件小事我一直记得。国民政府那个时候几近瘫痪,地方上的保长、甲长就时常会以种种名目出来索要税款,名为征税,实与抢劫无二,所得钱财并不缴纳国家,只是中饱私囊。一日,有两三个保丁来岳母家征税,我正在场,当场便与他们追究起来,起了争执。其中一个保丁就喊道:“好!到我们保公所去论理去!”“去就去!”我马上起身欲行,美棠这时候忽地站出来,从容道:“我和你一起去。”一路上我只顾着走,她却不时拿些话来说,存心透露出我的父亲是省参议员之类。到了保公所,他们拖拖拉拉在厢房里扯淡,不肯见保长。我也不知如何应对,美棠却出面同他们交涉。最后对方一番还价,硬讨了十二块的税款去了却此事。

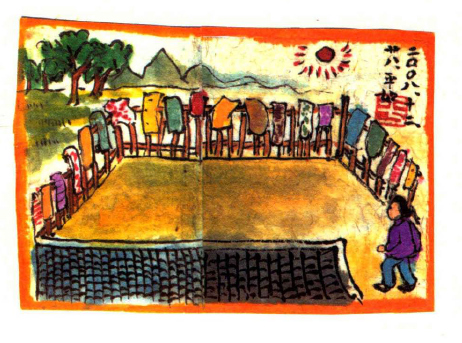

在临川住了个把月,美棠和我仍然回陈家桥去。每日无事,一干亲友便打梭哈玩。牌桌上的起落,胜固欣然,败亦可喜。在那段不知明天会怎样的日子里,这个游戏确实给我和美棠以及我们这班亲友们带来过极大的乐趣。

樟树镇

一九四九年,美棠和我决定动身去贵州。

去贵州是为了找罗英。罗英是桥梁建筑专家,钱塘江大桥总工程师,当时在云南昆明任第四区公路工程管理局局长。因罗家同我家是世交,他的父亲和我的祖父是好友,他又是祖父的学生、父亲的至交,他的侄子更是我二姐夫,故美棠和我商量着,在临川闲着也是闲着,不如去贵州看能不能谋一份普通而长远的工作。

这个时候,铁路上的秩序也已渐乱,开车没有固定时刻,连下一站究竟会抵达何处也不能确知。火车开了几个钟头,到达樟树镇后便不再前行,据说前面已不好走。大家叹息着下车,美棠和我寻了一家老式客栈住下。一个小小的房间,仅有一床一桌,一扇窗透进一点微微的光。茶房是个十七八岁的小姑娘,进来扫了地泡了个热水瓶便走了。

我和美棠安顿了行李便上街逛逛,当然先是要寻地方吃饭,见一家饭馆看起来很雅致,招牌写的是“樟树餐厅”。我们看这江西小镇上的饭馆名字倒取得新潮有趣,便进去吃饭,发现内部设计亦具匠心。循木质扶梯而上,餐厅门窗全以木材制成栏杆式样,木窗棂外蒙玻璃以蔽风雨,大厅内亦全为木条结构,似富野趣。美棠和我在二楼一间包厢坐下,点了一个蒜苗炒肉丝和一个鸡蓉汤,各是两元。不多时伙计把菜和汤送上来,把我俩都惊得不轻——菜盘之大,汤碗之巨,这一菜一汤的分量怕是足够三四个大汉吃的。我们只好放开肚皮大嚼,最终仍然剩下一大半,无奈忍痛放弃。不过,量虽骇人,这家店饭菜味道却是可口,美棠和我滞留樟树镇期间便常常来光顾此家,只是每次都要关照伙计:务必小盘。

对于我们平凡人而言,生命中许多微细小事,并没有什么特别缘故地就在心深处留下印记,天长日久便成为弥足珍贵的回忆。小镇上的樟树餐厅便是这样,直到晚年美棠和我还会聊起那里。

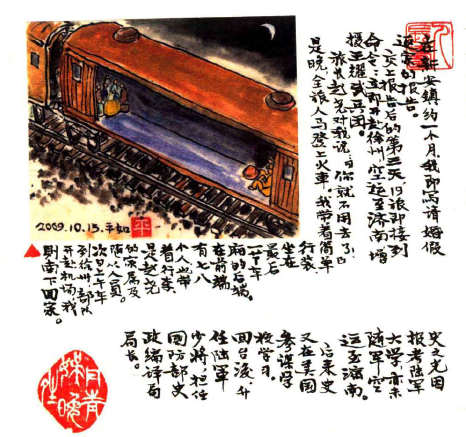

我每天去车站探询有无火车开行的消息。终于有一天,消息说有一列军车即将开出,去往湖南衡阳。我大喜,立刻奔回旅馆告知美棠,和她匆匆收拾好行李,结清了旅馆账目赶赴车站。找到军车,我正想和他们商量,却不料这车上的军官正是某一年驻扎在陈家桥父亲家的通信排排长。他痛快地欢迎我们搭车,带我们去了拖在最后的一节无蓬车皮,搭载的都是些眷属。这时上面已有二十来个女眷,坐在各自的行李上。她们亦热情地把我们的行李接过,又相帮着拉我们上车去。

到了车上总算心情宽舒,此时已近薄暮,乌云渐多,天色昏暝有下雨模样。车子久久不开,听说是前方正在修桥,修好了才能通车。我忽见车后路基边上有一个小店能泡开水,约是两三百米开外。于是提了热水瓶下车直奔小店,泡了一满壶的开水,找来一把零钱置于袋内。那个时候老百姓已经不相信纸币,平时用的一律是银元或角子,我心里盘算着:好得很,路上正需要角子……正在这时,火车突然鸣响汽笛,径自开动了。我大惊,赶紧奔上铁路,沿着路基追赶而来。最后那节车上的人都在为我着急,一起呼叫:“快呀!快呀!”这时火车刚起步,车行尚缓,但我左手拎着满满的热水瓶,右手则捂住口袋里沉甸甸晃荡着的角子,减速不少。赶着赶着,起初我的速度超过火车,我们之间的距离越来越近,到了相距五十米左右时,火车开始加速,我已跑不过它矣!距离又越拉越大,六十米,七十米,一百米……车上的人发急,我当然更急,就这样又跑了七八分钟,距离已近一百五十米。恰在这时——至今我也不知道是什么原因,火车呜咽一声,停住了。我赶快拿出冲刺速度全力跑去,终于追上了火车。车上一片欢腾,我急忙先把热水瓶送上去,车上的铁围栏较高,一时上不去,火车又随时会再启动,情急之时,刚好看见这车右侧厚厚的木头底板上有一个比洗脸盆略大的圆洞,竟像是命运刚好为我安排定当似的。我不费力气地从洞口钻了上去,进入车内。美棠急着告诉我种种,说我追近火车的时候,大家都松气说“好了好了,可以赶上了”,谁知车子加速,距离拉长时大家又着急道“哎呀哎呀!要赶不上啦”!她自己更责备我:“你为什么这么笨!身上的角子丢掉不就好跑了吗!”

这时天开始下雨,大家纷纷撑开雨伞,倚靠在各自的行李上。根本无法睡眠,行李也难免弄湿,但也顾不得那么多了,就这样过了一夜。

次日,车至衡阳,时间是上午,雨停了,晴空如洗。车上的人都下来,各奔东西。

徐州记

一九四八年九月,传来消息说王耀武兵团在济南被击溃,但八十三师仍在徐州。我和美棠商量着再去观察一下情况。

到了徐州,陈许生在旅馆帮忙照看行李,我和美棠则上街逛逛。市面上已渐露萧条。有一天我和美棠逛街回来,美棠忽见陈许生面露愁容,便追问他。原来他积了点钱买了只金戒指,又无处藏放,就拿块帕子穿了放在衣袋里,谁想还是不知何时掉了。美棠听了心里难过,便拿了个差不多大小的戒指给他。他这才精神起来。

美棠和我在街上逛着,一日真就遇见了旧时战友赵九如。他便邀我们去住处吃了他妻子做的小菜和面条,口味很好。又告诉我们,徐州有个“空军俱乐部”,但普通人也可以进去玩——美棠和我当晚便找到了这个俱乐部。这时世道寂落,来的人也不多了。我和美棠在后处找了位子,泡了茶坐下,听歌女唱歌,看别人跳舞。

约摸两个小时过去,歌舞渐歇,灯光渐暗,空军们也纷纷散场离去。这时候,美棠说要去趟卫生间,我便在出口等她。两个空军通过甬道,一个嘴里说道:“哈!捡到一个女人的皮包!”美棠在里面听见这话,猛地想起自己那个喜欢的奶油色皮包就挂在椅子靠背上没有拿,忙从里面夺门而出,急喊:“皮包是我的!”空军随手就把皮包还给美棠,头也不回地径自走了。他们自是不知道美棠这个皮包里放了各种金饰有半斤多,若是真这样丢了,我们的损失也是相当可观呀。

从空军俱乐部出来,我们还后怕不已,就这样不出大声地走了二三十步,在街角一盏黯淡的路灯下看见有个小贩在卖梨。我们好像很有默契,径往前去买了两个大梨。然后两人在街灯下庆祝似的吃掉了它。那梨又嫩又甜,我从此以后再没有吃到过这样清甜的梨。

又隔了数日,我打听到六十三旅炮兵营第三连连长武轮伦的驻地在徐州市郊的东贺村,便和美棠过去探看。是夜,美棠与武妻同睡,我与武轮伦相聊到更晚。

就这样又过了数日,我们也再没遇到什么熟人,得什么新的情报,而形势却越来越紧。美棠觉得环境极差,每日心里焦虑不安。商量一番,我们决定还是先返江西。于是当年十月中旬的一天,我们仍是乘火车南下,回到江西去了。

柳州记

彼时湘桂铁路尚畅通。美棠和我在衡阳稍驻两日便出发去了柳州,计划在柳州多休息几天,兼可游览当地。

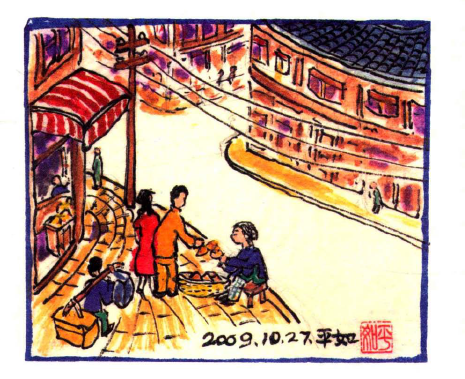

柳州是岭南风光,气候温暖,阳光明媚,美棠和我都很喜欢。我们每日上街散步,马路两旁都是骑楼,男女老幼个个着短衫短裤,手摇一把大蒲扇,脚趿一双木拖鞋,满街都是“七力壳落”的声音,利落爽快。街上不会有车辆,人人自由漫行,乐趣无穷似的。

柳州闹市区有一个小小的公园——全以奇石叠成假山,并布置了饮茶之处。时值五月,桂中天气已经很热。一到下午四五点钟,人们纷纷地从屋子里跑出来纳凉。美棠和我就随着人群的方向漫步,最后每每来到这个小公园。然后我们在假山的半山腰里找两个座位,泡上茶,一面乘凉,一面赏风景。

柳州小吃“鱼甡粥”亦给美棠和我留下深深记忆,虽然都不明白为什么是个“甡”字。那时柳州遍地都是做这种鱼甡粥的小吃店。店门总是右侧置一大锅煮好的热粥,粥煮得不稠亦不稀,香醇适口。左侧则摆一只长方形大盘,内有去了骨刺的鱼片、猪肝、猪心……都切成薄片,品种总有近百,而大家都最爱鱼片。及食,店主先将鱼片置于碗内摊开,然后舀一大勺热粥冲入碗内,再添些调味,撒些葱姜或辣椒,调匀之后,嫩薄的鱼片也已烫熟,即可食用。美棠和我既喜看这粥烹制时的热热闹闹,又喜欢它入口时的滚热而鲜。

俗话说“死在柳州”,因为柳州棺材有名。美棠和我也留了个心眼观察柳州的棺材生意——却一家都没见着,大概是不在闹市区。在柳州住了周余,我们又要搭火车赴贵阳。我在售票窗口买车票,两张六十大洋。因为纸币不再流通,递进窗口的是沉沉的两叠银洋,码得老高。

贵阳记

到贵阳那天正是端午。

中午时分,美棠和我走到贵阳那时繁华的“大十字”,其实也就是市中心一个十字路口,行人也并不甚多,街道两旁的店铺比较齐整罢了。我一心想买些粽子应景,却没有看到有卖粽子的店铺。唯见人行道旁有一个老太太坐着,身边有个小篮子,里面装了自家裹的粽子在售,便上前买了三四个粽子与美棠分食。并不是碱水粽,味道也平平,但总算点缀佳节。

这天我们投宿于当地最大的一家旅馆——巴西饭店。那是一栋两层楼的砖木建筑,进大门左首是一个小天井,四周就都是客房,楼上亦然。好的客房呈正方形,都有一个大窗子朝着天井,房价是每间五角。然而这时旅店客满,我们被领到楼下靠近楼梯处的一间房,这样一来房间里也凸出一部分让位给楼梯,房价优惠为四角。美棠和我便感十分不快,觉得怎么能住不“正”的房间呢?于是跟茶房磨牙,茶房乃答应明日一有人退房即刻给我们换,我们才勉强住下。现在想来真真好笑,我们又不是常住,为什么一定要执着于正方形的房间呢?但那就是年轻时候。

次日,茶房果然替我们换了楼上一间面对大门、正方形的房间,我们这才满意。

那个时候,我写了封信给安顺的二姐夫,告知我们在贵阳的地址。他回信说会派车来接。于是我们安心等候,每天逛街。

在巴西饭店我们认识了一对比我们更年轻的夫妇,他们刚好用完了路费,滞留这里等家里汇钱来。天气相当热,而我们房间后面有一个木制凉台,中有长方条桌和长椅。美棠就常备下水果点心、瓜子花生一类,泡上茶,邀他们上来一起喝茶闲谈,共享旅途乐趣。

有时我们也去大上海和大三元吃饭。店门外灯火通明,霓虹旖旎,点缀着短暂的太平光景。当时的我们都太年轻,看不透这人世间即将发生的剧变。

大半个月过去,一天我在楼上窗口闲看,见一位衣着朴素而似公务人员打扮的中年男子走进旅店,我直觉地感到他便是姐夫派来联系我们的人,下楼一问果然。他是贵阳段的段长,告诉我接到罗总段长通知来联络,但段上的汽车坏了,只好来送我们去长途公共汽车站。第二天,他乘坐小马车接美棠和我到车站。我们辞别了他,登上公车直奔安顺——那也是我们此番长途跋涉的目的地和终点站。

安顺记

二姐一家住在段上的集体宿舍,房屋基本是木质结构,看起来不像宿舍,倒像一个庙,又像旧时衙门。一进大门便是一个很大的天井,两旁是回廊,整栋楼黑灰灰的,显得古老寂静。

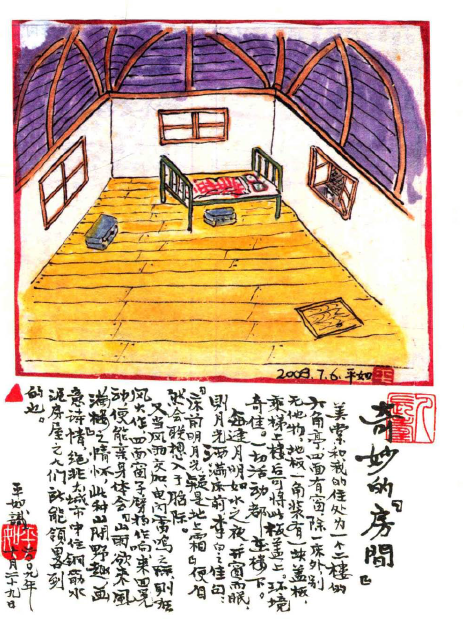

美棠和我所住之处很是特别,是二楼一个六角亭。亭子约有二三十个平方,六面皆窗,没有门,地面一角有一七八十公分长宽的活动盖板,下设梯子。人上来后即覆上盖板,犹如舞台上要演武侠戏一样的机关。亭中只放了一张木床,其他家具一应俱无,我们日常的活动都在楼下,这里仅供睡觉。

我很喜欢这个奇特的环境,每逢月明如水之夜必开窗而眠,清光即倾洒床前。“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡”真是此时最应情应景的句子。

至若风雨交加、闪电鸣雷的时候,便真是“山雨欲来风满楼”——四面的窗子一齐噼啪震动,更助这风势几分一般。人在亭中则不但听到外面风雨强劲,还眼见窗外闪电撕裂天际,历历在前。

十一月,风声渐紧。我曾听人说过街上有个算命的老人卦很准,名叫“卓聋子”。于是在一个晴天,美棠与我走上长街寻访他,终于找到了。店面不大,只有寻常店铺的二分之一规模,门前斜挂一条彩色布旗,上书“卓聋子”。算命的老者身材不高,有清癯之容。卦金也不便宜,要四元大洋。我报上八字,他推算一会儿,对我讲了很多,而今已记不真,唯有一句当时便对美棠和我有很大触动,曰“平生利于东南”。因我俩当时也正在思考,段上的工作并非在编的正式人员,此地亦似非久留之地,卓聋子这句话更加深了我们的去意。

安顺解放后不久,新政府把总段上人马来了个连根拔,我们全体迁往贵阳。

一日,我上街溜达,忽见一家店铺门前竖着一块大牌子,上面用红纸写了“开往南昌”四个字,“南昌”两个字特别大。我又惊又喜,忙上前打听,原来车主姓辛,是南昌人士,他有一部美国人造的“大道奇”公共汽车,明日即取道湖南,开赴南昌,现时正在招募旅客,每人车资六十大洋。我赶忙付下定金,奔回去告诉美棠。美棠闻言也很高兴,我们马上收拾起行李,告知姐夫和定姐时他们颇感意外。晚上,姐夫在灯下匆匆修书给我父亲,定姐则拿出半斤白木耳让我捎去。

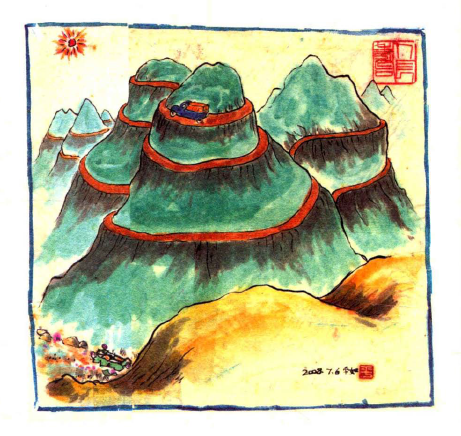

开车后我方发现,这条路上的治安尚未恢复,很不太平。湘西与贵州的交界雪峰山脉是著名的险要,自古为盗匪出没之所。若偶尔掀起车上大帆布篷的边沿看看,即可看到车子正在大山的边沿摇摇晃晃地行驶,底下是深不可测的山谷,再往下看更可看见谷底汽车的残骸。老辛开车喜快,自恃车技高超,常边飙车边自我称赞,令我很是担心;副驾老刘则作风稳健许多。他二人轮流驾驶,匆匆赶路,除去中午吃饭与晚上住宿概不停车。当晚大家宿于客栈,晚饭时听说一个新闻,在我们车子前面的一辆商车叫土匪抢了,在我们车子后面的一辆商车也叫土匪抢了。我们这辆车侥幸逃过一劫,但美棠和我听了却着实担心。二人回到房中坐在床沿,面对炉上火盆商量起来。想起前路险恶,一时萌生退意。我便去找老辛谈,说我们不打算再走,并想退回部分车款,老辛却觉得这样不好办,劝我们继续前行。事已至此,我再回房与美棠商量,也觉得回头路亦很难走,于是两人计议定,赌一把运气继续前进。

第二日晚间,美棠与我在客栈房间里,仍是对着火盆将我以前着军装所拍的照片付之一炬。还有一件绿色的军便服,觉得留着也不妥当,便随手扔在客栈房间了。

四天以后,我们安然抵达目的地——江西南昌陈家桥十八号。乃是一九四九年的十二月。

哇,好!

不错,喜欢

很不错的!!永恒的话题!

有意思

厉害啊,

很真诚哦!好书!

回复 @未晞: 谢谢(^_^)