“在遇到她以前我不怕死,不惧远行,也不曾忧虑悠长岁月,现在却从未如此真切过地思虑起将来。”

战事结束,一九四六年春,我时年二十五,在八三师六十三旅炮兵营任中尉观测员。部队驻守在江苏泰州。夏天,炮兵营移驻泰兴。这时,父亲来了一封信,大意是弟弟兆掄近期将要结婚,望我能回家参加庆贺,同时也希望借此次回家机会,把我的婚事谈好。

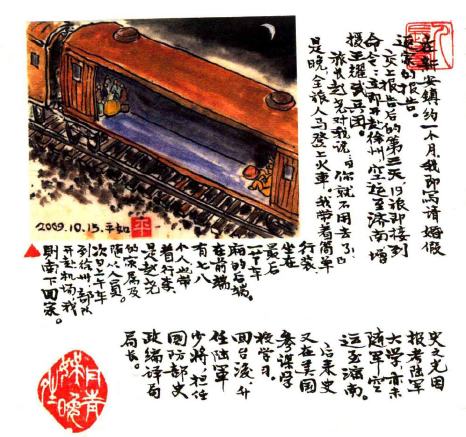

那时,部队里请假殊非易事,须经旅长批准,而批准的可能性微乎其微。我的炮兵营营长刘恒鑫为人爽直豪迈,得知我的事,主动表示愿意自己承担责任,不报请旅部放我回家两周。

营部里几个年轻人平素与我玩得甚好。临行前夕,大家几个备了酒菜给我饯行。我也喝得醉陶陶的,倒头便睡着了。次日清晨,我匆忙整理了一些简单的行装,带了一些盘缠和营长送我的战利品——一把日本军刀便出发。想不到忙乱之中还把靴子穿错了。原来营长曾送我和营部军需孙漪每人一双深黄色的短筒皮靴,是在皮鞋店里定做的,款式完全相同只是孙漪的稍小些。我走出营门后才觉出右脚有些挤痛,但也只能硬着头皮上路,顾不得那么多了。

走到泰兴城南门,初阳方照大地。街上全无行人,只有城门口守着两名卫兵。多年战乱已令这座城市树木稀少,四顾萧条,唯见近处土色的城墙和碉楼,远方灰蒙蒙的道路和房屋轮廓,在淡黄色的阳光下现出一片昏黄。正是“废池乔木,犹厌言兵”。

我依计划去镇江乘船,赴江西九江。到达镇江时近晚上八九点,码头强烈的灯光映亮夜空。我顺着石级一路下行,登上一艘开赴九江的大轮船。七月里天气燠热,大多数乘客不愿进舱,或坐或卧,提着行李铺盖在甲板上吹凉风。我不喜混杂在哄闹的人群里,就进船舱找了个铺位休息。犹忆船舷边有一个圆形的小窗口,隐约还听得到甲板上小贩在叫卖食品,而我想是疲累,很快就睡着了。

船至九江,再转南浔铁路抵达南昌,然后直奔陈家桥十八号。假期不长,父亲抓紧时间,第二天就拉了我坐长途车去临川。抵达的时候天色已晚,父子二人便投宿一家“高昇客栈”。住定,父亲方向我介绍起亲家的大致情况,大抵是说毛思翔伯伯是他的至交,家道亦殷实等等。次日,我们就去了美棠家。

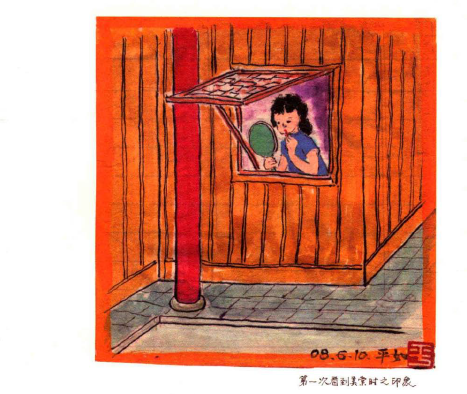

屋子很大,我走过第三进的天井,正要步入堂屋时候,忽见西边正房小窗正开。再一眼望去,恰见一位面容姣好、年约二十的小姐在窗前借点天光揽镜自照,左手则拿了支口红在专心涂抹——她没有看到我,我心知是她,这便是我初见美棠之第一印象。天气很好,熏风拂面,我也未停步,仍随父亲进堂屋。思翔伯与伯母出来迎接,接着就叫了美棠出来与我见面。

稍歇了一会儿,父亲便取出一枚金戒指,大约是母亲生前早已备好了的,交给思翔伯。思翔伯也随即就把戒指拿给竹床上的美棠,又给她套到手指上——我俩的订婚便是这样完成了。

我们入席,吃饭交谈。思翔伯殷勤地劝我们多吃鸡汤,又随口问我:“吸烟么?”“喝酒么?”我都道不会。其实酒我倒是喝的,但此时情况特殊,不必回答得过于仔细为宜。他连说:“那很好!那很好!”

趁父亲与思翔伯话旧,我往四周再看了看。看见美棠和那年十二岁的幼棠坐在竹床上,其余三个小家伙——舜棠、小棠和爱堂就聚坐在边上几个小板凳上,惊奇地打量着我。

天色将暝,父亲告辞回高昇客栈,次日便返南昌。我则留下来和美棠谈谈心,又逗这群小孩子说笑玩耍。

美棠其时看起来颇消瘦。一问才知道,原来她前不久患上疟疾,最近几天才刚刚好。虽是大病初愈,她兴致却也很高。美棠很喜爱唱歌,就拿了几张报纸卷成圆筒形状代替扩音器唱,唱的都是流行歌曲:《花好月圆》《凤凰于飞》《夜来香》《莫忘今宵》《满场飞》《特别快车》……唱了好多支。

晚上我就留宿在美棠家,彭姐和莲发姐帮忙料理住处。房间里空空荡荡,夜里我躺在空房间里回想日间所见,心里却不能平静。美棠没有兄长,后面却有一串小鬼头等着长大,我如今作为半子之靠,要怎么样才能帮着照料起这个家,把小孩子们都带大成人,责任可不轻。

三弟婚事既毕,我的假期也将结束。美棠随家人同返临川,我就带着她的照片回部队。此时六十三旅炮兵营已移回泰州驻地,故我回部队仍走原先的路线:先到九江乘轮船返镇江,不过此次是早晨十点的船次。我站在甲板上看风景,听着汽笛长鸣。江上船只往返,水光闪动帆影,远处红日时现。同样这一江水、一座轮,归途上的我心中所思却和来时殊异。在遇到她以前我不怕死,不惧远行,也不曾忧虑悠长岁月,现在却从未如此真切过地思虑起将来。

我于一九四八年七月间回到江西南昌。

美棠和我的婚事定在农历八月中旬,现在就得开始准备起来。

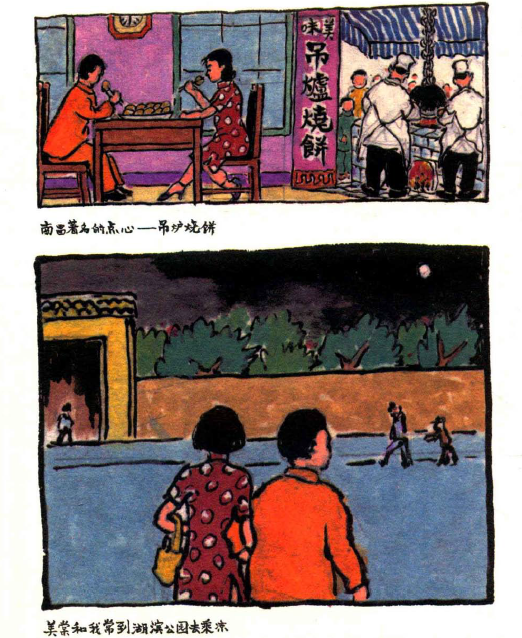

我与定姐一起去临川把美棠一家接来南昌。她的嫁妆早已齐备,所缺些无关紧要的零星小物,我同她就仍是往洗马池那里去逛街采买。

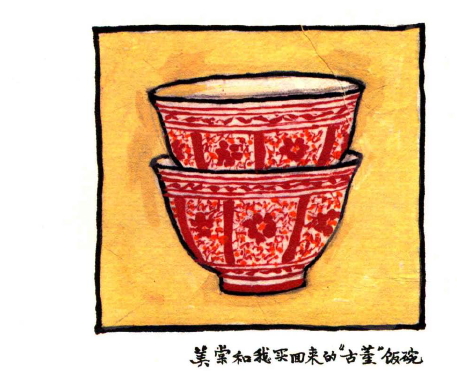

一天,我们和弟弟一家三口一同上街,弟弟的儿子荫曾那时只有一岁。我们正要走进一家瓷器店时,荫曾忽然大哭起来,坚决不肯进门,于是他们一家只好守在门外。我和美棠两人进店,选了两副饭碗和调羹,价格还颇昂贵。谁知回来后被岳父看见,笑我们不懂瓷器,买的都是款式工艺过时的“古董”了……我们便也觉得好笑起来。

婚期就在眼前了。

婚礼前一日,我独坐在新房的小圆桌前想起了母亲。想她今日如能在这里,如能目睹我结婚成家的人生一幕,竟该何等高兴,而我又该何等美满。悲从中来,我终是伏在桌上痛哭起来。后来是八舅母进房来,坐在对面细声抚慰我良久,我才渐渐止住。

第二天一早,陈家桥这边的人就急急带着布置礼堂和婚礼的用品赶去江西大旅社。岳父母本就住在那里,美棠也在定姐一家的陪同下来到旅社里新娘的休息室化妆打扮。江西大旅社的大门前是一个小院子,院子左侧有一排精致的小店铺——一家美容美发店、一家摄影店和一家租借婚纱礼服的店。我去美发店最后修理发型,美棠则去选婚纱,我俩各顾各的。

江西大旅社是西式风格建筑,大厅宽广高大,挑高了两层楼。厅当中建有一个大的花台,置满各色花草,两侧有走廊,屋顶则是玻璃天窗。那天的阳光就透射而下,直照到婚礼的现场。这时的大厅也已经布置好了,地上铺了正红色地毯,正中前方摆了长方形的条桌,也铺了红绸桌布,其上放着结婚证书、美棠与我的印章和印泥等物,两边点燃了大红囍烛。

证婚人请的是时任江西省省主席的胡家凤。胡家凤因与父亲是从前北京法政大学堂的同学而相熟,出任省主席后劝父亲出来做点事,故父亲后来做了江西省的省参议员。胡家凤为人正直自持,先前任省政府秘书长的时候,因为家贫付不起“电灯费”而被电力部门以土政策剪断了电线。谁知不到一个月,胡家凤就被擢升为省主席,惊得电力部门连夜接通电线登门道歉,事情在全南昌传为笑谈,大家也都敬重主席的清廉。

客人们陆陆续续都到了,有两百余众。按礼,新郎官应该亲自去接证婚人。而这时胡家凤的专车也到了,我便上车,车辆往省政府驶去。省政府也许是前朝遗留下的府台衙门,陈旧而透着幽雅之气。未几,胡家凤便从厅中走出,着一身淡黄褐色的中山装。汽车缓缓开去旅社,因路上时有人群想围观一下省主席的真容,开不快。及至下车,父亲和亲友们已在门口迎接。随着证婚人的到来,现场的气氛又掀起一个小小高潮。

美棠和我这时并肩立于台下,她披一袭洁白婚纱,我着一身淡黄军装。那是当时军人里流行的美式卡其布军便服。两位傧相——大峥表弟和大忻表妹立在我俩身边,此刻也是光彩照人。证婚人立于前方中央,右侧站着父亲作主婚人,左侧站着婚礼司仪。我还记得司仪喊:“请证婚人致辞!”胡家凤便从衣袋里拿出发言稿,原来都是四字一句的祝词,全是文言词句,念了有三五分钟,可惜我俩都没听懂。接着司仪又喊:“请主婚人致辞!”父亲因是律师,口才好,他不用发言稿即兴讲,倒讲了有近一刻钟。以后便是“新郎新娘向证婚人鞠躬”“新郎新娘在结婚证书上盖章”,乃告礼成。

我们在江西大旅社大厅门口的入口处拍结婚照。这个门口并不十分宽大,呈扇形,四级台阶,两侧各有一根爱奥尼柱,檐亦扇形有纹饰。六十年来人世沉浮如飘萍无定,这张相片也散失在岁月里,然而回想起当日拍照时的情境,当时的光线怎样伏上这一檐一柱,至今历历眼前。

吃罢酒席,众人回到陈家桥。到了晚间,我俩的新房里挤满了宾客。闹新房开始了。美棠和我坐在床沿,听候大家“出题目”。众人有的要我们交代谈恋爱经过,有的则跟着逗笑取乐。这些都好应付。最难搞的要算罗家的大姐夫罗镜清——图中穿格子长袍的瘦高个子。我的大哥也热烈参与其中——图中光头穿蓝色长袍的那个,只不过,他不是来闹,而是来帮我解围的。罗镜清每回提出难缠的问题,我大哥便站出来缓冲和调停,帮助我们顺利过关。

婚后一天,岳父母一家返临川,美棠与我一早去送行。又过数日,姨姐将我与美棠、弟弟与弟媳丽珍叫到一起。在一间小房间里,她当着众人面拿出两个包裹,说这些是我母亲的遗物,她已经代为保管太久,如今终于一家人齐整,又都成了家,可以正式交还给我们了。一共是一斤黄金,我与弟弟各拿半斤。还有两箱衣物。美棠觉得我们不会在南昌久留,便只拣了一件母亲的羊皮袍子。那是一件新制的皮袍,外面为浅绿色的绸缎,里面的羊毛雪白,都有寸余长。其余都留给了丽珍。让人抱憾的是,其中还有母亲一个小小的白布包袱,内中是她一生所写的诗词手稿,也有些是我替她誊抄的。她小心翼翼包好后,包袱角上还用一根细的蓝色布带扎好。我把它放在衣箱里,因为行李太多,便把这只箱子运回南城,以为那里是老家,最安全。却未料我们此番离开南昌,竟再无机会回南城。世事更迭,母亲一生的诗稿最终未能留下片纸只字,此事令我悔恨至今。

聚散苦匆匆,此恨无穷。二○○八年,我独自一人回到了江西大旅社。大旅社的门前因为曾打响南昌起义的第一枪,如今已成为南昌起义纪念馆。建筑格局也多有变化。昔日宽敞开放的大厅现在改为方形封闭的中式堂屋,厅前的花木依旧,只是当年的花台不再。玻璃天窗已拆毁,唯阳光朗照的庭前,仍是当年携手处。

哇,好!

不错,喜欢

很不错的!!永恒的话题!

有意思

厉害啊,

很真诚哦!好书!

回复 @未晞: 谢谢(^_^)