“美棠和我眼看身边太多家庭妻离子散亲人反目家破人亡,但幸我们从没有起过一丝放弃的念头。”

回到家,父亲给我报了户口,又去派出所填写了“旧军官登记表”。时局日益紧张,岳父也结束了汉口的钱庄生意,经南昌回临川。

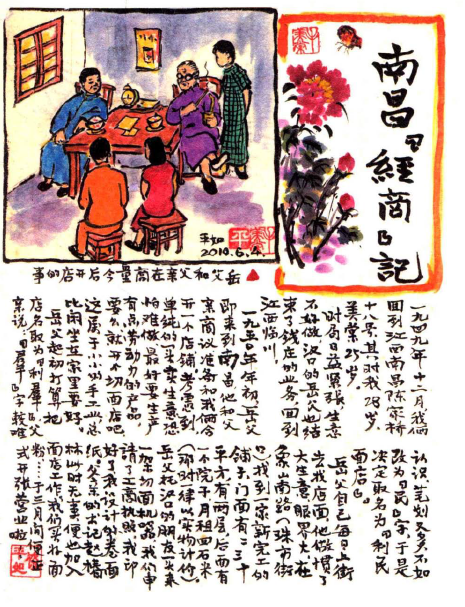

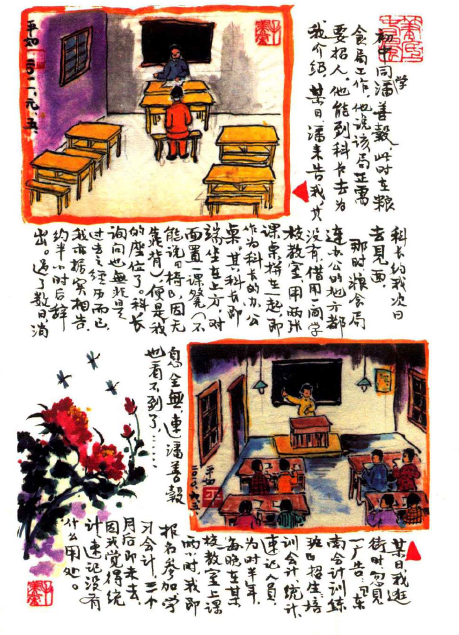

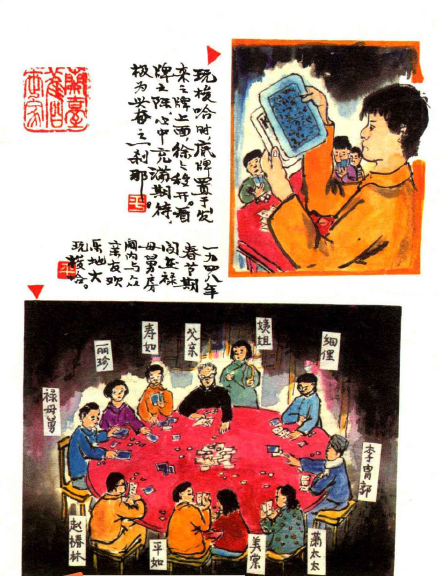

这年春节,我们仍和往年一样玩牌消遣。但年一过,就要考虑今后的谋生了。岳父也在想办法。年后他来到南昌和父亲商量,准备给我俩开一家店。但做什么生意呢?我们怕单纯的“买卖”难做,想做点有劳动力的加工产品,要么,就开个切面店吧。买来面粉,自己加工做切面,这样便属手工业。计议定当,岳父托人从汉口买来一台切面机器。起初岳父拟取名“利群面店”,父亲又觉得“群”字笔画较繁,不如改为“利民面店”。

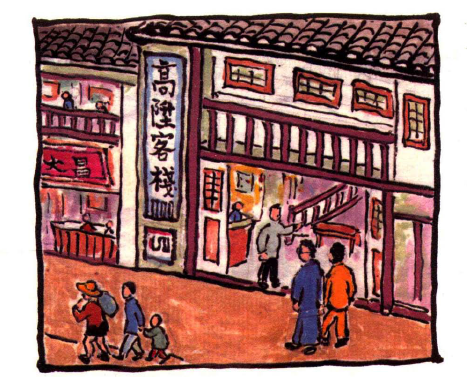

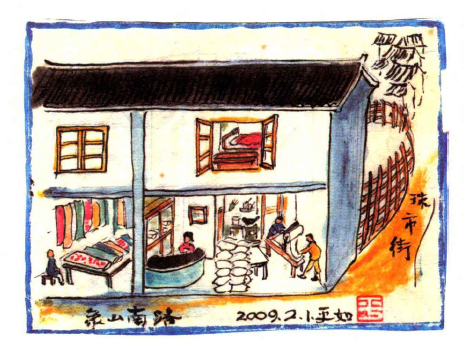

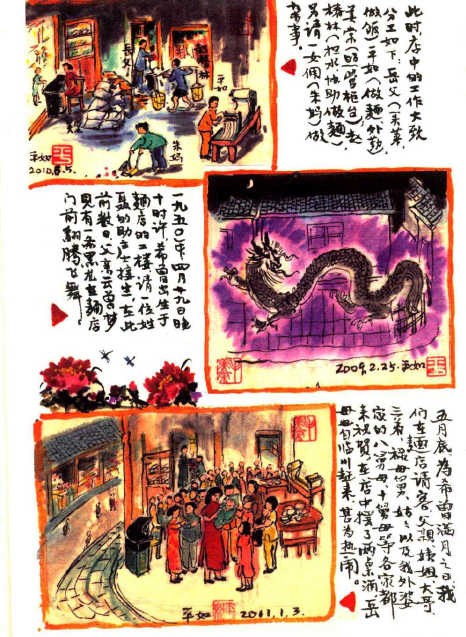

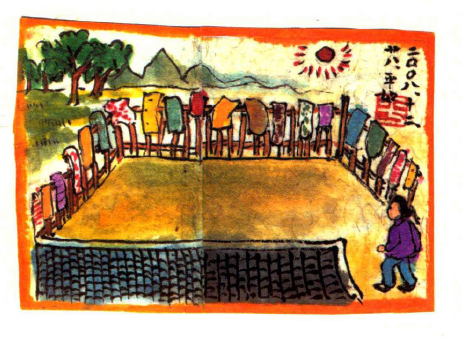

岳父自己出去找店面。我只想租个小店面,卖点熟面试试,但岳父大概做惯大生意,看中了珠市街口、象山南路一家新盖好的店面,门面约有三十平方,上下两层,店租每月四石米。楼下左首有一间小房间,岳父便住在这里。外面就是店堂。

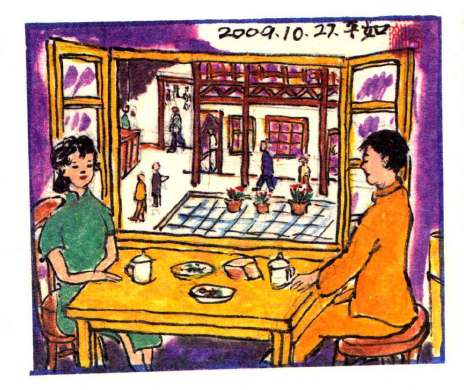

我申请了工商牌照,并印了数百张包干面的卷纸,上面有利民面店的招牌和店址。父亲的书记员赵椿林此时也无事可做,自愿来店里帮忙做面、挑水,管吃住,工资不论,每月拿五角钱零用。我们又花三元买了一只旧的、半圆弧形的黑漆柜台,在左首摆放了一个雅致的玻璃门书橱。那原是毛贻荪的书橱,现在拿来作摆放卷子面之用,可算是“斯文扫地”了。店堂前堆放二三十袋“兵船牌”面粉,是最优质的品牌。一张方桌,供吃饭和待客之用。右首墙边是我们的切面机。最后面是厨房。屋后有个宽敞的院子,总有五六十个平方,未经收拾,只围以竹篱。除了晾晒衣物以外,那年中秋,我们也曾在那里摆过一张小桌,供奉果品,以事赏月。美棠和我住在楼上。

我和赵椿林到别家面店去偷师取经,观察老师傅的做面方法。自己回来多次试验,总算做成,但质量很不稳定,不是太湿,就是偏干。

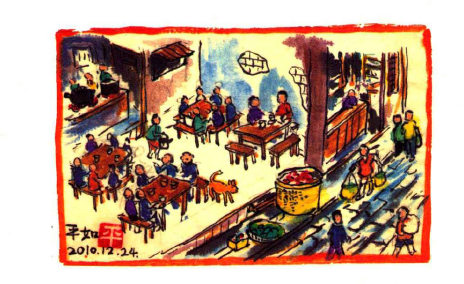

筹备工作持续到一九五○年三月,我们的面店正式开张了。美棠那时已经怀孕,开张那日岳父兴致很高,置办了不少酒菜,请一众亲友来店里吃饭。那日店里热气腾腾,众声喧哗,大家笑着谈着,欢声好像昨日。

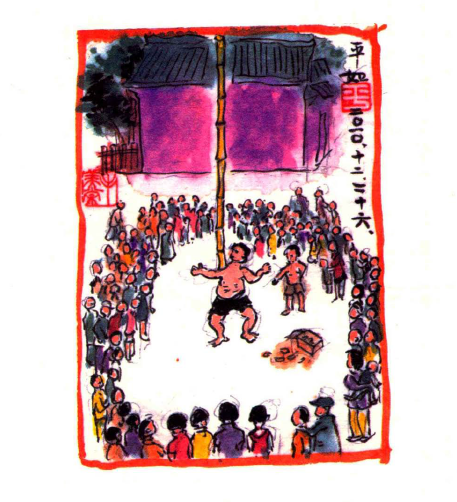

一九五○年四月二十九日晚上十时许,美棠在楼上卧室里阵痛加剧,急去请来医师,父亲和姨姐闻讯也赶来宽慰美棠。两三个小时,希曾出生了,大家高兴极了。“希曾”的名字是父亲所取,他还说,就在前数日他曾得一梦,梦见一条黑龙在面店门口翻腾飞舞。

岳父很会烹调,每日买猪肚猪肝等给美棠加强营养,岳母也从临川赶来,带来了手做的婴儿鞋帽等物,家里天天欢喜忙碌。满月那天,我们在面店办满月酒,大家又热闹一番。

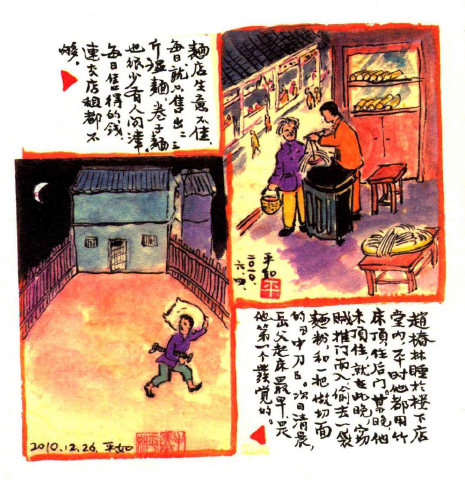

至于店里的生意,却十分不尽如人意。湿面一天只能卖个三五斤。有一天夜里,店里来了个贼,偷去一把中号的切面机器刀,顺便还背走一袋面粉。中刀乃是常用的刀,失去了它,我们就只能切出宽面和细面,不能切出中等宽度的面了。再后来,店堂里堆积的那些面粉则因为阳光曝晒而生出小虫,并且略带些酸味。如此,生意也更差了。

七月里一日晚上,我忽然被屋外喧闹声惊醒。推窗一看,但见街对面之店铺已尽着火,熊熊烈焰,扑面生痛。南昌民房多为砖木结构,除主墙以砖墙隔开外,屋内板壁一般均用木料。若天干物燥,就极易着火。万幸的是风向并不正对我店,窗棂虽然被外面高温烤得枯焦,但最终不曾起火。美棠抱着希曾回陈家桥,我与赵椿林留下看店。大火烧到天亮,总算扑灭。

到了八月间,开店已近半年,美棠一结算,亏损甚大。我们盘算一番,决定关门大吉,切面机、柜台、剩余的面粉也都廉价处理了。

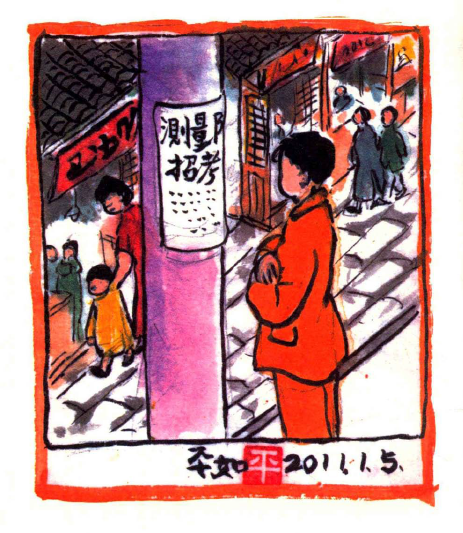

这期间我也四处在找别的出路,但并不容易。一日,我在马路电线杆子上看到贴的小广告,说是某测量队需要招人,我便按地址写信去应征。因我在军校学过观测,会制作地图,对此亦有兴趣。然而信如泥牛入海无消息,我也知是“历史原因”。

又到年终,十二月中旬时候,上海的十三舅来信,说他在上海经营的大德医院总院需要会计,望我去上海任职。

美棠、岳父与父亲都觉得很好,说不必耽搁,过两日便动身吧。

我便去南昌火车站买票。此时的火车站空无一人,亦无一物,徒有四壁而已。我进入一个小门,墙上张贴着残破的火车站规则,右手边上有半圆形的售票口。我买了票,再看四周,唯见角落里一堆未及清理的垃圾。

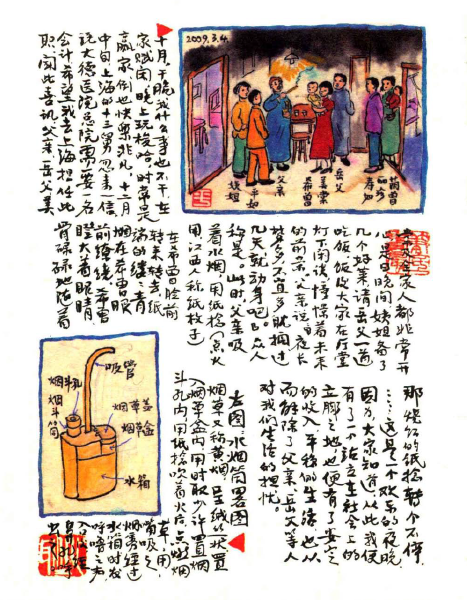

那天夜里,父亲和姨姐备了几个好菜,也请了岳父来聚餐。吃了饭,大家款款地聊,父亲吸着水烟。那是我与父亲在一起的最后一个晚上,但当时并不知晓。

美棠抱怨说,希曾哭闹得凶的时候,我有时会动手打他。父亲听了忙道:“不能打!以后我给他写个‘免打牌’挂在头颈上,再也不许打了。”边说,边用点水烟的纸捻子在希曾脸前画着圆圈。那时希曾才七个月大,只知道瞪大着眼睛,随着纸捻上燃着的小光点转悠。

我们决定由我先去上海,待一切顺妥后再告知美棠,让她带幼棠和希曾同往。

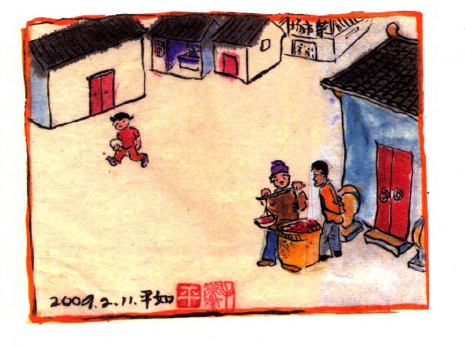

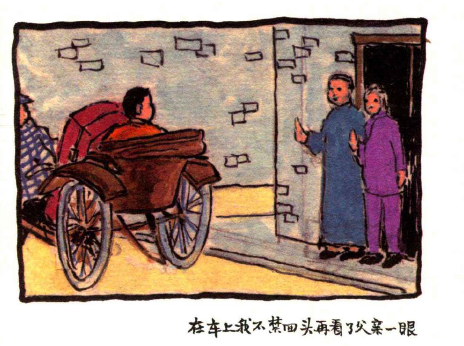

十二月底,又是一个清晨。我坐上人力车,脚下是大箱子。父亲、姨姐、美棠、三弟、弟媳等人都来门口相送。车子起了,就要走了。我忍不住回头深深望了父亲一望,隐隐地感到这许是最后的一眼。

等我再次回到故乡南昌,已经是五十八年以后的事了。那一眼回望,也真成为我与父亲之间最后的相望。

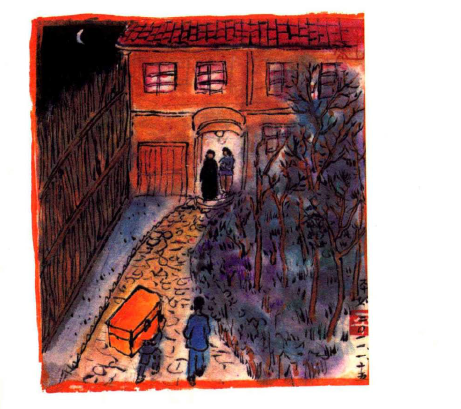

我于一九五○年年底某日抵达上海的时候,天已傍晚,忙叫了辆三轮车直奔华山路一一三六号,十三舅和舅母在门口台阶等着我。是夜,我便在表弟房里加了张铁丝床睡下。

美棠和我的计划是,我先把主要行李带去上海,落实好住处再把她和爱堂、幼棠接来。我们起初租住在山东南路上的寿康里,后来我在新永安路十八号花费七两金子订下了两间房。自此以后时间漫漶人往人来,孩子们在这里出生、成长、远行、归来、离开,美棠与我则在这个屋檐下度过了半个多世纪的岁月。

我那时在大德医院兼任两个岗位,领取双份工资。一是大德医院的会计,刚好用上先前所学;一是大德出版社编辑,那也正是兴趣所在。一家人在一起的生活忙碌而欢喜。

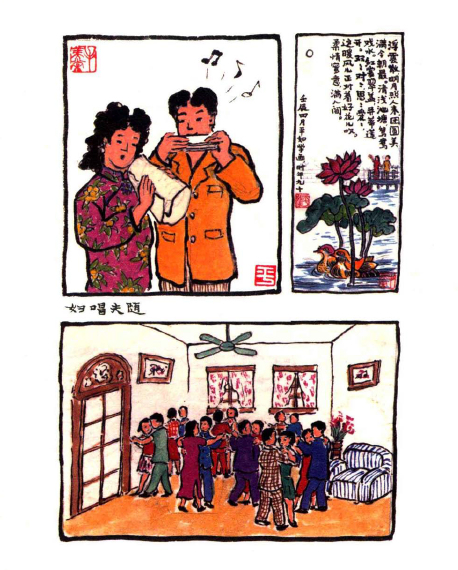

五十年代初时,上海市民的生活还很活泼热闹。每个周末,许多单位的工会都会组织联谊舞会,大德医院的工会也是。美棠最喜歌舞,又爱与人交往,是个逢舞会必到的人物。那时候私营舞厅照常开业,美棠和我也常常去玩。

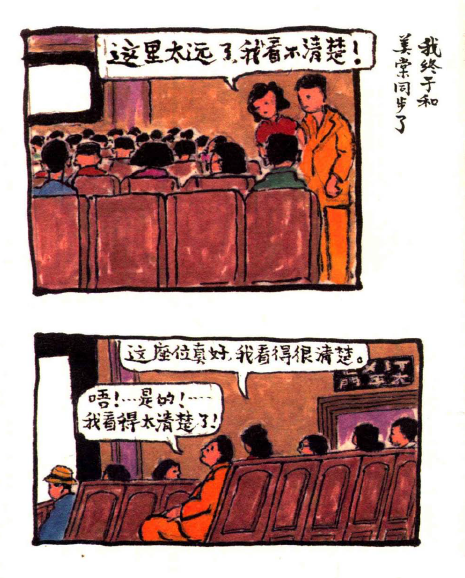

不跳舞的时候,我们去看电影。我的视力很好,美棠则是近视。我们去看电影,如果坐在中间排或者后排,美棠就看不清楚。结果坐在前排……时间长了,我终于也成了近视眼。这样一来,我终于和美棠同步了。

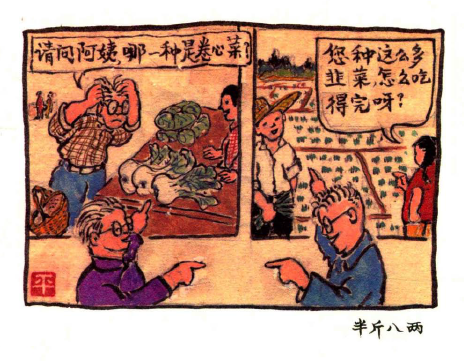

美棠在抗战期间因躲日机轰炸,曾随父母避居汉口乡村。那时她看见稻田里插满了秧苗,误以为是韭菜,留下过笑柄。

我以前也从未进过菜市场,到上海后要去菜场买菜,也因为分不清卷心菜和黄芽菜,落下了口实。这事从此也成了我们在儿女面前互相揶揄的笑料。

我因在大德出版社编《妇婴卫生》刊物,一次看见上面刊载巴甫洛夫的“无痛分娩法”,像得了宝,回家就对美棠宣传起来。美棠听我把话讲完,淡淡问道:“这个巴甫洛夫,是男的还是女的?”“男的——”话没说完,她就往我大腿上狠狠拧了一把:“痛不痛?”她还是淡定地问。“痛!痛!”我叫道。“女人生孩子,你们男人怎么知道痛不痛。”她说。

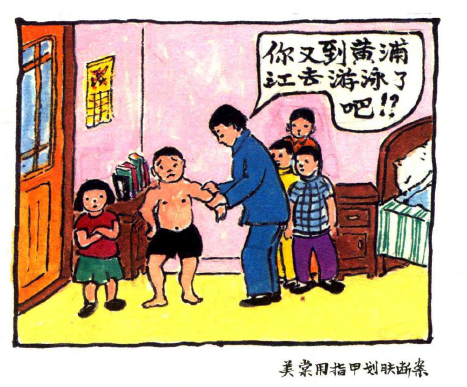

孩子们的调皮,她也要一一对付。那时每值夏季,黄浦江里总有许多小朋友游泳。申曾最喜欢游泳,长到十二岁的时候还横渡浦江。但当时他尚幼小,水上公安局的人为了保障小孩子安全经常派人去阻止他们游泳。孩子们见有人赶,每四散逃逸躲藏,而申曾逢到这时候就躲到船底下去,危险非常。美棠便下死命令不许他去游泳。申曾想了个办法,他游泳回来,在岸边让太阳把身上晒得干干爽爽方才回家去,心想那样他母亲定抓不到他游泳的证据。美棠见状,只抓起他手臂,拿指甲在胳膊上一划——就是一道泡过水的皮肤才有的白印子。“你又去游泳了!”

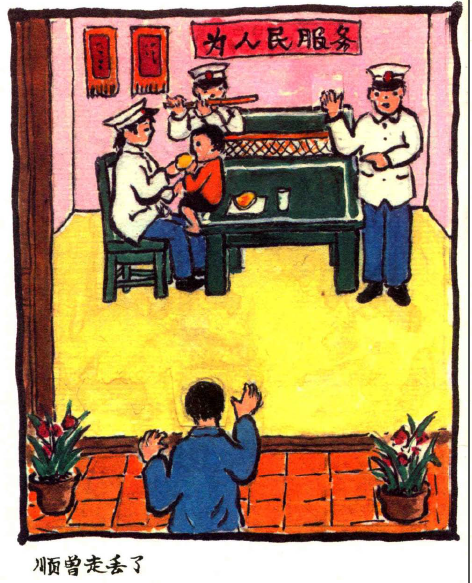

那时候路上游行很多,顺曾很喜欢看。有一次,他才四岁的时候,跟着游行的人群走啊走就走失了。我们四处寻不着他,问人也都说不见,着急得很。美棠提醒我一家一家派出所去问,果然走到嵩山路派出所的时候,说有群众送来一个走失的小朋友。我忙骑车赶过去,天色都黑了。一踏进派出所大门,见顺曾坐在乒乓桌上吃着民警给他的面包,更有人吹笛子哄他。他倒是快活得很呢!

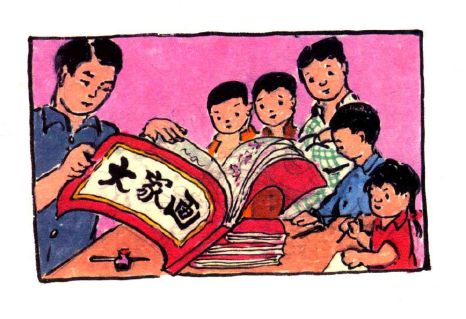

我给孩子们做了一本大画册,封面上题了“大家画”三个字,鼓励大家把所见所想都画上去,然后互相观摩,提高兴致。

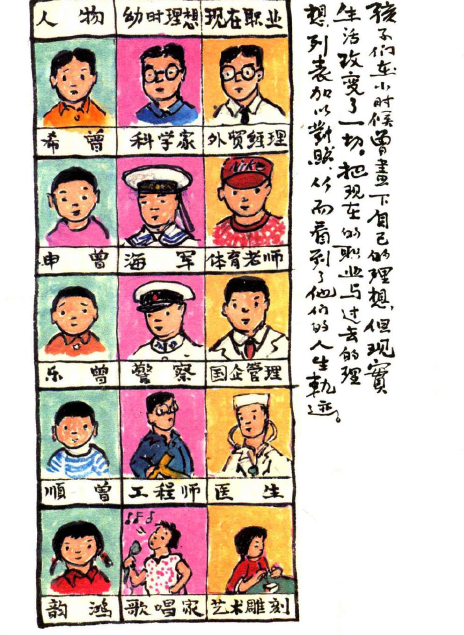

孩子们小时候在画册上画下各自的理想,只是现实生活改变了一切。

一九五七年,形势发生了巨大变化。一九五八年九月二十八日,我赴安徽劳教,自此开始了与家人二十二年的分别。家计陡转直下。动荡的年代,五个孩子正要度过他们人生中最重要的青春期,长大成人、读书学艺、上山下乡、工作恋爱。岳母日渐年高,所谓母老家贫子幼,家中无一事不是美棠倾力操持。美棠和我眼看身边太多家庭妻离子散亲人反目家破人亡,但幸我们从没有起过一丝放弃的念头。

哇,好!

不错,喜欢

很不错的!!永恒的话题!

有意思

厉害啊,

很真诚哦!好书!

回复 @未晞: 谢谢(^_^)